|

233兵書に関して

兵書も亦宜しく一渉すべし。孫、呉固とより佳なり。孫子の筆鋒は兵法と亜ぐ。但だ書を著わすに意有り。呉子は較著実なり。昔人も亦言えり。

岫雲斎

兵法の書もまた一渡り読むがいい。孫子、呉子は良いものだ。孫子の筆法は兵法の如く森厳鋭利である。書を著わすということに格別の意思を持ったものである。呉子は、やや着実で実際的だ。昔の人もこのように言っている。

234. 陰陽の変化について

陰陽変化して、人をして其の端倪を識らざら使む。荘周之を詭弔と謂う。孫子の詭道即ち是れなり。

岫雲斎

陰陽の変化に、人間の終始本末の測るべからざるものを知らされる。荘子はこれを弔詭、即ち極めて怪しいと言った。孫子が「兵は詭道なり」と言ったが、戦争は端倪すべからざるものがあると云うことである。

235. 武経七書に関して

宋代に武経七書の名を創む。孫、呉を除く外、都べて偽贋に属す。但だ其の言の取る可きは、必ずしも真贋を問わずして可なり。近世、兪、戚諸著の如くも、亦実得有り。

岫雲斎

武経七書とは宋代に出来た言葉。中でも孫子と呉子の外は全て偽書である。「取って以て有益となる」の言葉はその著書が真であろうが偽であろうが問わないで宜しいと。

236. 孫子の言葉

先ず勝つ可からざるを為して、以て敵の勝つ可きを待つ。是れ其の手を下すの処なり。必ず全きを以て天下に争う。是れ其の著眼の処なり。之を校するに計を以てして、其の情を索む。是れ其の秘密の処なり。

岫雲斎

「先ず、敵が勝利できないように準備しておいて、敵に勝つべき機会を待つこと」だと孫子はいう。これが最初に着手すべき事である。また、孫子はいう、「全勝の計画を樹立して天下を争い覇権を掌握する」と。これが兵法の着眼点である。また言う「計画を樹立し、よく形勢を調査し敵情を探索する」と、これは兵法上の秘事である。現代の日本に完全欠落している事だ<嗚呼!!

237. 故旧忘れず

聖賢は故旧を遺れず。是れ美徳なり。即ち人情なり。余が家の小園、他の雑卉無し。唯だ石榴、紫薇、木犀の三樹有るのみ。然るに此の樹植えて40年の外に在り。朝昏相対して、主人と偕に老ゆ。夏秋の間、花頗る観る可く、以て心目を娯ましむるに足る。是れ老友なり。余が性は草木に於て嗜好較澹し。然るに此の三樹は眷愛すること特に厚し。凡そ交の旧き者は、畢竟忘るる能わず。是れ人情なり。故旧遺れざるは、情是れと一般なり。

岫雲斎

孔子は、旧友は忘れないと言った。これは美徳であり人情である。わが家の小さい庭には雑多の草木(雑卉)は無い。ただ石榴と百日紅と木犀の三本の樹がある。これ等の木は40年前に植えたもので、朝晩、主人である私と相向かい合って共に加齢してきた。夏とか秋の間は花がきれいで眼も心も楽しませてくれる、言うなれば我が老友である。私は草木に対しては淡白だが、この3本の樹だけは格別に可愛い。全て古くから交わりの深い者は中々忘れられないものである。これが人情というものである。孔子が「故旧は忘れ難い」と言った心情はこれと同様なことなのである。

238. 愛用の器物は捨て難し

余が左右併用する几硯諸具、率ね皆50年前得る所たり。物旧ければ、則ち屏棄するに忍びず。因って念う、晏子の一狐裘三十年なるも、亦恐らくは必ずしも倹嗇に在らざりしを。

岫雲斎

自分が左右に置いて使用している硯や机の器具は、大抵五十年前に手に入れたものだ。器物は古くなると捨て去るには惜しくなる。それで思う、昔、晏子が一枚の狐の皮衣を30年間着用したと言うのも、必ずしもケチの為ではないのだと。

239書は選び熟読せよ

余は弱冠前後、鋭意書を読み,目、千古を空しゆうせんと欲せり。中年を過ぐるに及びて、一旦悔悟し、痛く外馳を戒め、務めて内省に従えり。然る後に自ら覚ゆ、梢得る所有りて、此の学に負かずと。今は則ち老いたり。少壮に読みし所の書、過半は遺忘し、茫として夢中の事の如し。梢留りて胸臆に在るも、亦落落として片段を成さず。益々半生力を無用に費ししことを悔ゆ。今にして之を思う。「書は妄に読む可からず、必ず択び且つ熟する所有りて可なり。只だ要は終身受用せば足る」と。後世我が悔を踏むこと勿れ。

岫雲斎

自分は青年前から懸命に読書して千古の書籍を読み尽くしたいと念じた。30歳過ぎて従来の読書法を後悔し、外ばかりの思いを戒めて専ら内省をするようになった。かくの如くして心に得るものがあり、この方法が聖賢の学に背かないと確信した。今や年老いて、少壮時代の読書の半分以上は忘れてぼう~として夢のようである。心に残っている少しばかりのものも纏まった記憶はない。このように考えると、半生を無用な事に注力したものだと後悔している。今になって考えると、書物は無暗に読むものではない。よくよく選択して熟読するのが良いと思う。肝要なことは、読書により得た知識を生涯に十分応用することである。後輩の諸君、この私の失敗の経験を繰り返さないで欲しい。

240.六十六歳の感想 二則 その一

余自ら視、観、察を翻転して、姑く一生に配せんに、三十己下は、視の時候に似たり。三十より五十に至るまでは、観の時候に似たり。五十より七十に至るまでは、察の時候に似たり。察の時候には当に知命、楽天に達すべし。而して余の齢今六十六にして、猶お未だ深く理路に入る能わず。而るを況や知命、楽天に於てをや。余齢幾ばくも無し。自ら励まざる容からず。天保丁酉瓜月記す。

岫雲斎

論語の為政編の引用、「その為す所を視、その拠る所を観、その安ずる所を察す」である。自分はこの視、観、察を一生涯に振り替えて視ると、30歳以下は、ざっと世間をみるから視の時代であろう。30から50までは、少しは意を働かしてみるから観の時期である。50歳から70歳は、内省し思考するから察の時期である。この察の時代は当に、天命を知り楽しむ年代になるべきであろう。然しながら、自分はまだ66歳で、今猶、深く道理の路に入れない。まして、天命を知り、それに安んずるということは出来ない。自分は、これから先、余命は幾ばくもない、励まなくてはならない。

241.六十六歳の感想 二則 その二

齢五十の比おい、閲歴日久しく、練磨既に多し。聖人に在りては知命と為し、常人に於ても、亦政治の事に従う時候と為す。然るに世態習熟し、驕慢を生じ易きを以て、則ち其の晩節を失うも亦此の時候に在り。慎まざる可けんや。余は文政辛巳を以て、美濃の鉈尾に往きて、七世八世の祖の故墟を訪い、京師に抵りて、五世六世の祖の墳墓を展し、帰途東濃の巌邑に過ぎりて、女兄に謁す。時に齢適に五十なりき。因て益々自警を加え、今年に至りて犬馬の歯六十有六なり。疾病無く、事故無く、首領を保全せり。蓋し誘衷の然らしむるならむ。一に何ぞ幸なるや。

岫雲斎

人間五十年にもなると、年月も経て久しく物事に磨きがかけられ諸般に熟達してくる。聖人は天命を知ると言われ、普通人も政治に従う時であろう。然し、この年頃は、世馴れて驕りが生じやすく、ついつい晩年を汚すに至る時でもある。これは慎まねばならぬ。自分は文政4年に美濃は鉈尾に行き、七代、八代前の先祖の古い跡を訪ね、京都では五代、六代前の先祖の墓に詣でた。帰途、東美濃の巌邑を通る時、姉に会った。時に齢は五十であった。それから益々自ら警めて、今年は馬齢六十六となる。少しも病気が無く、事故もなく、無事に過している。これは天が自分の真心を誘導して下さっていることに拠るものだ。誠に以て幸せなことである。

242.齢四十の婦人

婦人の弱い四十も、亦一生変化の時候となす。三十前後猶お羞を含み、且つ多く舅姑の上に在る有り。四十に至る比、鉛華漸く褪せ、頗る能く人事を料理す。因って或は賢婦の称を得るも、多く此の時候に在り。然れども又其の漸く含羞を忘れ修飾する所無きを以て、則ち或は機智を挟み、淫妬を縦にし、大に婦徳を失うも、亦多く此の時候に在り。其の一成一敗の関すること、猶お男子五十の時候のごとし。預め之れが防を為すことを知らざる可けんや。

岫雲斎

婦人の40才も一生の内で変化の生ずる時期である。30才前後はまだ羞恥がある、まだ上には舅や姑がいる。40才になると、化粧で飾る気持ちも褪せて、人の事の世話をするのも上手になる。それで賢婦人と言われるのも多くこの時期である。然し、一方では羞いの気持ちを忘れ飾り気もなくなり機智を下手に使うなど身持ちを崩したりして婦人としての徳を失うのも多くはこの時期である。このように婦徳の成否は、丁度男子50才の時期と同様である。これを予防することを知らねばならぬ。

243志気に老少なし

血気には老少有りて、志気には老少無し。老人の学を講ずるには、当に益々志気を励して、少壮の人に譲る可からざるべし。少壮の人は春秋に富む。仮令今日学ばずとも、猶お来日の償う可き有る容し。老人には則ち真に来日無し。尤も当に今日学ばずして来日有りと謂うこと勿るべし。易に曰える「日昃くの離は、缶を鼓して歌わざるときは則ち大耋の嗟あり」とは、此れを謂うなり。偶々感ずる所有り。書して以て自ら警む。天保八年嘉天月朔録す。

岫雲斎圀典

人間の身体から発する血気は青年と老人とは大差がある。然し、精神より迸り出る志気には青年と老年との間には違いは無い。だから老人が勉学するには益々志気を督励して青少年や壮年に負けてはならぬ。少壮の人達は前途の春秋に富み仮令、今日学ばずとも、未来に償える歳月がある。然し老人には取り返す歳月は無いのだ。易経の離の爻伝にある「九三は日に昃く、これ離なり。缶を鼓して歌わざれば、則ち大耋の嗟あり。凶。」。この意味は人間は苦労ばかりして一生を終るのは遺憾なことだから、缶を打ち歌を楽しむ事をしなかったら、徒に年を取ってしまったという嘆きを見るであろう。人生は楽しむべきであるのにこれでは何の益もなく愚の骨頂というべきである。誠に示唆に富む言葉である。自分はたまたま感ずるものがあり、ここに書いて自警する。天保八年十二月記す。あと一月で六十六歳が終る。(現代は毎日、缶を鼓しているので参考にならぬ、逆である。)

244.孟子の三楽に関して

孟子の三楽、第一の楽には親に事うるを説く。少年の時の事に似たり。第二の楽には己を成すを説く。中年の時の事に似たり。第三の楽には物を成す事を説く。老年の時の事に似たり。余自ら顧うに、齢巳に桑楡なり。父母兄弟皆亡せり。何の楽か之れ有らんと。唯だ自ら思察するに、我が身は即ち父母の遺体にして、兄弟も亦同一気なれば、則ち我れ今自ら養い自に慎み、虧かず辱めずば、即ち以て親に事うるに当つ可き歟。英才を教育するに至りては、固と我が能くし易きに非ず。然れども亦以て己を尽くさざる可けんや。独り?じず愧じざるは、則ち止だに中年の時の事なるのみにあらず、而も少より老に至るまで、一生の受用なれば、当に慎みて之を守り、夙夜?れざるべし。是くの如くならば則ち三楽皆以て終身の事と為すべし。

岫雲斎

孟子の尽心論「君子三楽あり、而して天下に王たるは与り存せず。父母ともに存し、兄弟、故なきは、一の楽なり。仰いで天に?じず、俯して地に愧じざるは二の楽なり。天下の英才を得て、之れを教育するは三の楽なり」とある。孟子の三楽は、第一の楽は親に仕える道を説くから少年時代のことである。第二は、自己完成の道を説くから中年時代のことであろう。第三の楽は人物養成だから、老年の時である。自己を反省し「もう老齢であり死期が迫っている。父母兄弟もいない。何の楽しみがあろうか」と思った。だが、身体は父母の遺体であり、兄弟も同一である。自分は自ら慎んで、行動に欠ける所なく、人からの恥辱を受けなければ、親がいなくても親に仕える事に相当するのだと思う。英才教育は、自分が容易に出来ることではない。然し、精一杯尽くさなくてはと思う。俯仰天地に愧じぬとは、ただ中年の時のみでなく、少年から老年まで一生涯にわたり受け入れなくてはならぬことだから慎んでこれらを守り、朝から晩まで忘れてはならない。こう観てくると、三楽はみな生涯の事業である。

245 一斎翁の日課

毎旦、鶏鳴いて起き、心を澄まして黙坐すること一?、自ら夜気の存否如何を察し、然る後褥を出でて盥嗽し、経書を読み、日出でて事を視る。毎夜昏刻、人定に至りて、内外の事を了し、間有れば則ち古人の語録を読み、人定後に亦心を澄して黙坐すること一?、自ら日間行いし所の当否如何を省みて、然る後寝に就く。余近年此れを守って以て常度と為さんと欲す。然るに此の事易きに似て難く、常々是くの如くなること能わず。

岫雲斎

毎朝、鶏が鳴いて起床、心を澄まして黙坐をひと時(一?)、自己の清明の気の有無を点検しつつ寝床を出て洗面(盥嗽)する。それから聖賢の書を読み、太陽が昇ってから日常の仕事に就く。夕方から十時頃(人定)までに公私の仕事を終え、暇があれば古人の語録を読む。十時以後、心を澄ませて再び黙坐して昼間行った事が間違っていなかったかを反省して就寝する。近年、これを守って自分の常規としようと欲している。然し、これは易しいようで中々難しく、毎日、毎日この通りに(常度)することは出来ない。

246.一刻も修心を忘れるな

酬酢紛紜中にも、提醒の工夫を忘れる可からず。

岫雲斎

日常、人との応対で、ごたごたしておる時であっても、自己の本心を呼び覚ます工夫を忘れないことだ。

247. 道理は弁明黙認すべし

道理は、弁明せざる可からず。而れども、或は声色を動かせば、則ち器の小なるを見る。道理は黙識せざる可からず。而れども徒に光景を弄すれば、則ち狂禅に入る。

岫雲斎

道理は、どこまでも、弁別し、明瞭にしなくてはならない。然し、その為に大声を出したり、顔色を変えたりするのは人物の器量の小ささを表わすこととなる。道理は、暗黙の内に識り分けなくてはならぬ。こうすれば、こうなる、ああすれば、ああなる、などと想像を弄ぶと、それは間違った禅に参入するようなものである。

248天和を養うは敬

放鬆任意は、固とより不可なり。按排矯揉も亦不可なり。唯だ縦ならず、束ならず。従容として以て天和を養うは、則便ち敬なり。

岫雲斎

乱雑、飾り気無し、気ままは勿論よくない。加減して無理に矯正し直すのも良くない。ただ、放縦に流れず、束縛もなく、ゆったりと、天より受けた中和の心を養って行く、これが敬である。

249人物評価のこと

凡そ古今の人を評論するには、是非せざるを得ず。然れども、宜しく其の長処を挙げて、以て其の短処を形わすべし。又十中の七は是を掲げ、十中の三は非を黜くるは、亦忠厚なり。

岫雲斎

古今の人物評論には、善いとか悪いとか、云わざるを得ない。その場合、まず長所を挙げること、そして短所を示すのがよい。また、十の中、七までは善所を指摘し、残り三に欠点を指摘し非とするのが、忠信で篤厚な姿勢であろう。

250.道を通る時の心得

邦俗には、途にて柩に遇う時、貴人は則ち輿夫、輿を擡げて走行し、徒行者は則ち左右に顧みて唾はく。太だ謂われ無きなり。宜しく旁に辟けて佇立して少しく俯すべし。是れ喪を哀んで貌を変ずるなり。又途にて縲絏者に遭えば、則ち宜しく亦、旁に辟けて、正視すること勿るべし。是れ罪を悪めども而も人を恤むなり。瞽者は則ち宜しく我れ路を辟けて傔僕をして喝せしむる勿るべし。是れ仁者の用心なり。然れども貴人に在りては、儀衛趨従を具すれば、則ち行路自ら常法有り。必ずしも是くの如きを得ず。但だ宜しく従者をして此の意を体知せしむべし。柩若しくは罪人に遇いて、輿を擡げて疾走するが如きに至りては、則ち之を?せ令めて可なり。

岫雲斎

わが国の風俗では、途中で柩に出遭うと、貴人はその乗物を担ぐ人夫が乗物をもたげて走り去り、歩行者は左右を顧みて眉をひそめて唾を吐くのが普通である。これは甚だ理不尽な仕業である。宜しく、傍らに避けてその行列の行過ぎる迄立って少し俯くのがよい。それは人間の死を悲しみ姿勢を整えて哀悼の意を表するものである。また途中で囚人に出遭ったら路の傍らに避けて正面から見ないのが良い。これは、罪を悪むがその人を憐れむものである。盲者の場合、こちらが路を避けて従者に怒鳴らせてはいけない。これは情けある者の心配りである。然し、貴人の場合は、おつきの家来や騎士などを連れているから、路行きにもお決りの規則があるので、必ずしもこのように出来ない。ただ、従者にこの意味を心得させておかなくてはならぬ。柩や罪人に遇い、乗物を擡げて急ぎ走り去るようなことは差し控えさせるべきである。

251. 夢二則 その一

一善念萌す時は、其の夜必ず安眠して夢無し。夢有れば、則ち或は正人を見、或は君父を見、或は吉慶の事に値う。周官の正夢の類の如し。又一妄念起る時は、其の夜必ず安眠せず。眠るとも亦雑夢の類の如し、眠るとも亦雑夢多く、恍惚変幻、或は小人を見、或は婦女を見、或は危難の事に値う。周官の畸夢懼夢の類の如し。醒後に及びて、自ら思察すれば、夢中見る所の正人君父は、即ち我が心なり。吉慶の事は則ち我が心なり。皆善念結ぶ所の象なり。又其の見る所の小人婦女も亦則ち我が心なり。危難時も亦即ち我が心なり。皆妄念結ぶ所の象なり。蓋し一念善妄の諸の夢寐に形わるる、自ら反みざる可けんや。死生は昼夜の道なり。仏氏の地獄、天堂の権教を設くるも、亦恐らくは心の真妄を説くこと、此の夢覚と相彷彿たる無きを得んや。

岫雲斎

善い思いが兆したらその夜は安眠して夢を見ない。見たとしても正しい人を見るか殿様や父とか慶事の夢である。これは周官に正夢とか真夢と云われる類いである。妄念がある時は、その夜は安眠できない。眠っても雑夢が多いか、うつらうつらとして、つまらぬ夢であったり、婦女子であったり、危険に遭遇する夢である。これらは周官の畸夢懼夢の類いである。醒めた後に考えてみると、夢の中の正しい人とか殿様や父というのは実は自分の心のことである。慶事も自分の心である。善念が結合した現象である。夢に見た小人や婦女子も自分の心である。夢で見た危険も自分の心である。みな自分の妄念が招いた姿である。思うに、一念の善悪が夢になって現れるのだから、反省しなくてはならぬのは自分である。死と生は昼と夜の変化のようなものだが、仏教で地獄や極楽という教えを設けたのも、恐らく心の真と妄とを説く為であり、この夢の感覚と似ているのではないか。

252. 夢二則 その二

夜間形閉じて、気内に専なれば、則ち夢を成す。凡そ昼間為す所、皆以て象を現すべし。止だ周官の六夢のみならざるなり。前に説きし所の如きも、亦善妄に就きて、以て其の一端を挙げしのみ。必ずしも事象に拘わらざるなり。然れども、天地は我と同一気にして、而も数理は則ち前定せり。故に偶々幾の前に洩れて、以て兆朕に入る者有り。之を感夢と謂う。唯だ心清く胸虚なる者には、感夢多く、常人は或は尠なきのみ。

岫雲斎

夜になり身体が休まって気が内に集注されるから夢が形成される。昼間にしたことは全て形となって現れる。それは周官の言う六夢だけではない。前に説いたものは善念、悪念の一端を指摘しただけで事象に拘泥するものではない。然し、天地と自分は同一気である。天命は前以て決まっている。だから偶々天機が洩れてその兆しが見える場合があるが、これを感夢という、お告げである。ただ、これは心清く、胸中にわだかまりの無い人にこの夢は多く通常人にはすくない。

253. 尚友こそ我が望み

三不朽は必ず徳に本づく。徳有る者は必ず言有り。是れ徳立てば則ち言立つを知る。徳は惟れ政を善くす。是れ徳立てば則ち攻立つを知る。吾れ之れを古人に求むるに、此の三者を兼ねる者、幾人をも見ず。荀くも之れ有らば、吾将に尚友して暇あらざらんとす。尚お何ぞ其の小疵を問わん。是れ我が志なり。

岫雲斎

立徳、立功、立言という三つは何れも徳に基づくものだ。孔子は「有徳者の言葉は立派である」と言った。徳が立てば言も立つことが理解される。有徳者のみが善政を行える、これにより徳が立てば功績も立つことがわかる。自分はこのような人物を古人の中に求めて、この三者を兼ねる人物を幾人も見出せない。そういう人がいるとすれば、自分はその古人を友として少しも他の事をする暇がなくなるであろう。僅かの欠点など問題にならならない、これが私の願望である。

少なくともそうした主体的な活動によって中国や朝鮮の文物を取り入れていった国家創世記のエネルギーに満ちた国である」と言えます。

254. 先賢は大功ありて誇らず

先賢には輔天浴日の大事業有り。其の自ら視ること漠然として、軽靄、浮雲の如く然り。吾れ古に其の人有るを聞けり。今は則ち夢寐のみ。

岫雲斎

昔の賢人には国家的大事業を為した人もいた。それを自ら大した仕事と思わず、たたぼんやりと軽い靄とか浮雲のように思い誇りもしなかったと聞いた。今はこんな人物は夢でなければ見られない。

255. 我、古人を友とす

濂、洛復古の学は、実に孔孟の宗と為す。之れを承くる者、紫陽、金谿及び張、呂なり。異同有りと雖も、而も其の実は皆純全たる道学にして、決して俗儒の流に非ず。元に於ては則ち静修、魯?、明には則ち崇仁、河東、余姚、増城、是れ其の選なり。亦各々異なる有りと雖も、皆一代の賢儒にして、其の濂、洛に遡洄するは、則ち一なり。上下千戴、落落として唯だ此の数君子有るのみ。吾れ取りて之れを尚友し、心に於て焉れを楽めり。

岫雲斎

濂谿の周茂叔や、洛陽の程明道と、程伊川兄弟等の儒学復古の偉業は、実に孔子、孟子を宗とする。これを受け継ぐのは、紫陽(朱子)、金谿(陸象山)、張?、呂祖謙等があり、異同はあるけれども内容は純然たる道学である。決して俗儒の流派ではない。元では、劉静修や魯?、明になると呉康斉、蘇敬軒、王陽明、湛若水等がその代表者ということができる。何れも異なるがみなその時代の賢儒であり、濂渓や洛陽に遡れば源は一つである。上下千年に亘りこのような真の学者は実にまばらで数君子がいるばかりである。自分はこれらの古人を友として心を楽しませている。

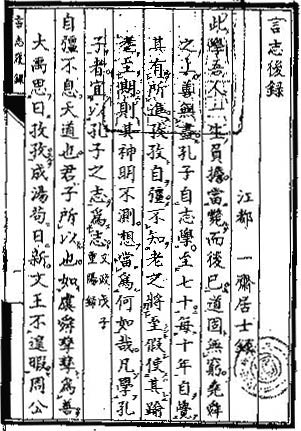

「言志後録」これにて完了す。次ぎは明日から言志晩録であります。

平成24年10月24日

岫雲斎圀典

(引用文献)

|