(pressure group からは避けたいもの)

口コミ話題 好評 -Prattosampo-

夢のクリーンエネルギー

室温で、水素原子の核融合反応が起きる現象

常温核融合

【常温核融合・凝集系核科学・固体内核反応 ・核変換】

「核変換」はすでに再現可能になっている

|

|

江守孝三

①重水素(D)起源のヘリウム(Z)を灰とするクリーンな核融合

②放射能の非常に少ない核変換

|

世界のエネルギー需要の近未来予測の簡単なまとめ

世界の持続的発展にはエネルギーがカギ

・石油:あと50-60年(CO2地球温暖化)

・太陽・風力:需要の10%供給が限界

・ウラン(235)原子力:あと50-60年、危険(東日本大震災-福島原発-)

・FBR(Pu)利用:500年は可能

・(中国・インド台頭)

・(核廃棄物処理が問題)

・核融合炉:発電炉実現は30年以上先

・分散型クリーンエネルギー源が理想

|

(動画)http://www.youtube.com/watch?v=vQjOAsIrGa8

(動画)http://www.youtube.com/watch?v=_zbGA2bDpys

常温核融合 成功 [検索]

常温核融合(じょうおんかくゆうごう、Cold Fusion)とは、室温で、水素原子の核融合反応が起きるとされる現象。もしくは1989年にこれを観測したとする発表にまつわる社会現象。実際にはきわめて低い頻度ながら、常温でもトンネル効果や宇宙線に含まれるミューオンによって水素原子の核融合反応は起き、観測もできる。しかしながら、本項目で扱う現象は、核融合反応が常温ながら目視できる規模で発生したと主張されていた。

概要

1989年にイギリス・サウサンプトン大学のマルチン・フライシュマン教授とアメリカ・ユタ大学のスタン・ポンス教授が、偶発的にこの現象を発見したと発表された。その後の追試で、同じ結果が得られないことや核融合反応で発生する中性子が観測されないことから、2006年現在では、測定誤りによる誤認であったと考えられている。

この発表に於いてマルチン・フライシュマン教授とスタン・ポンス教授は、重水を満たした試験管(ガラス容器)に、パラジウムとプラチナの電極を入れ暫らく放置、電流を流したところ、電解熱以上の発熱(電極の金属が一部溶解したとも伝えられた)が得られ、核融合の際に生じたと思われるトリチウム、中性子、ガンマ線を検出したとしている。

波及現象

現代の物理学理論では水素原子の核融合反応を起こすには、極度の高温と高圧が必要であり、室温程度の温度で目視できるほどの核融合反応が起きるとは考えられていなかった。

背景

しかし前年に、絶対零度に近い低温でしか起きないとされていた超伝導が、それまでの理論の予言からは説明のつかない高温で起こると言う高温超伝導現象が発見されて世界的なブームが起きていたことや、フライシュマンがイギリスの電気化学の大家であったことから、従来の物理理論以外での新しい現象が発見されたのではないかとみなされた。

追試結果と結末

このため多くの科学者が追試を行ない、様々な仮説も立てられ、これがマスメディア上にまで流布される騒ぎとなった。追試を行ったグループの一部はフライシュマンらと同等あるいはそれ以上の結果を得たと報告したことも、フィーバーに拍車をかけることになった。しかしながら、実施された追試の多くの場合には核融合反応や入力以上のエネルギー発生が観測できなかった事から、現在では電気分解反応で生じた発熱量の測定を誤ったのではないかと考えられている。事件の背後には、別の観点からミューオン核融合を研究していたブリガムヤング大学のジョーンズ教授との研究の先取権争いや、研究資金の獲得競争、化学者と物理学者の対立、マスコミの暴走、ユタ州とユタ大学の財政難を解消するための大学当局の政治的策謀など、様々な要因が挙げられている。

しかしその一方で、固体(金属など)の中で重水素が、全く別の意味で核融合している現象であると考え、固体内核反応として多くの研究者によって研究は続けられている。なおこの現象においては、熱核融合反応とは違い、熱エネルギーの抽出は困難と考えられている。

日本の悲願

一方、日本では1960年代~1970年代の高度経済成長期より、電力需要の増大に伴う海外へのエネルギー依存度は高まる一方で、1960年代にほぼ成長の止まった水力発電に替わり、1970年代以降には原子力発電へと切り替えられていった。しかし、戦時兵器としての核攻撃を人類史上初めて受けた日本にあって、社会の放射能アレルギー(核分裂アレルギーとも)は根強い。

だが、1980年代以降の日本における家電製品の普及は著しく、電力需要は急拡大した。原子炉設置も候補地選びに難航する状況にあって、代行可能な国内調達による、電源としてのエネルギー源は長年の悲願とされている。

日本では周囲を海に囲まれており、核融合の有力な燃料と目されている重水素が海水から幾らでも回収ができ、エネルギー自給自足が悲願である日本の核融合開発研究は(水素爆弾の開発を除けば)世界でもトップクラスである。しかしそれでも入力エネルギーと出力エネルギーの差を実用発電レベルの実験で縮小するには至らず、世界最高水準の点火レーザー発振器を持ちながらも、実用化には高いハードルが幾つもあるのが現状である。

その日本で、この「お手軽に、中学校の実験室設備並な所で、しかも電極が溶解する程の熱量が発生する」という核融合の可能性に飛び付かないはずもなく、当時の科学技術庁(現文部科学省)肝いりによる研究計画もスタート、多額の補助金を受けた研究者が実験に参加した。

ところが、この事件が世界的に単なる大学内スキャンダルとして、または疑似科学扱いされると、1990年代中頃には関係者の大半が研究を諦める事態となった。だが、その後幾つかの現象が観測され、また様々な推論による論理が発表されたことにより、別の物理現象として注目する研究者もあり、現在に至るまで「固体内核反応」として、多数の研究者による研究が続けられている。

しかし1999年前後に幾つかの実験に基づく理論の発表が行われた後は、2006年現在に到るまで、同現象発見当初に起こったような目立った動きは無い。

参考文献

J.R.ホイジンガ著、青木薫訳『常温核融合の真実 今世紀最大の科学スキャンダル』化学同人、1995年1月、ISBN

4759802738

ガリー・A. トーブス著、渡辺正訳『常温核融合スキャンダル―迷走科学の顛末』朝日新聞、1993年12月、ISBN

4022567074

水野忠彦、「核変換?常温核融合の真実」、1997年、工学社 ISBN-13: 978-4875932147

Mallove, Eugene. Fire from Ice: Searching for the Truth Behind the

Cold Fusion Furor. Concord, N.H.: Infinite Energy Press, 1991. ISBN

1-892925-02-8

Beaudette, Charles. Excess Heat: Why Cold Fusion Research Prevailed,

2nd. Ed. South Bristol, ME, Oak Grove Press, 2002. ISBN

0-9678548-3-0

Kozima, Hideo. The Science of the Cold Fusion phenomenon, Elsevier

Science, 2006. ISBN

0-08-045110-1.

Storms, E., The Science Of Low Energy Nuclear Reaction. 2007: World

Scientific Publishing Company. ISBN-13: 9789812706201

外部リンク

Japan CF-rearch

Society

三菱重工業株式会社 先進技術研究センター:製品技術 - 元素の種類が変化する新現象の研究

LENR-CANR.org - 常温核融合に関する500本以上の論文を掲載。

「常温核融合プロジェクト」 - 北海道大学院工学研究科量子エネルギー 水野忠彦(PDF形式)

「未来を築く常温核融合」ジェト・ロスウェル。アーサー・C・クラーク推薦。186ページの電子ブック。

HotWired Japan - 「UCLAで常温核融合成功、ただし発生エネルギーは少量」

関連事項

・科学的方法

・プロトサイエンス

・疑似科学

・元素変換

・N線

・ポリウォーター

・セレンディピティ

・常温核融合[Google] ・常温核融合[百科事典] ・常温核融合国際会議 ・固体内核反応研究[Google] ・核変換[Google]

・凝集系核科学国際学会[Google]

・水野忠彦[Google] ・高橋 亮人 [Google]

パラジウムと同質合金、京大開発 燃料電池応用も (2011/05/21

16:51 【共同通信】) |

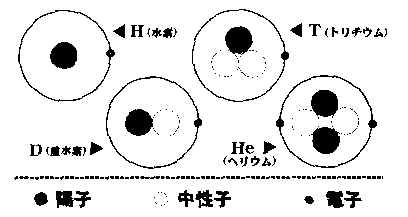

核融合反応の基本原理ヘリウム原子は陽子2個と中性子2個で構成されており、その質量数4.0015uである。陽子と中性子の質量はそれぞれ1.0073u、1.0087uであるから、これらの総和は(1.0073×2+1.0087×2)u=4.0320uである。一方ヘリウムの質量はこれよりも(14.0320-4.0015)u=0.0305uだけ小さい。これを質量欠損といい、アインシュタインの相対性理論によりE=mc^2のエネルギーが発生する。

実際の核融合反応では重水素が用いられている。重水素二つを強引に融合させてヘリウムを作るわけです。実際の過程ではまず、重水素と重水素が反応しトリチウムと水素ができ、次にトリチウムと重水素が反応してヘリウムと中性子ができます。したがって、核融合反応が生じているかどうかを確認するには、中性子かもしくはトリチウムが生成されているかどうかを確認すればいいわけです。

(注:u=原子質量単位 1.661×10^-27kg)

水素と重水素、トリチウム、ヘリウムの構造はFIG.1.のようになっている。

FIG.1 FIG.1

常温核融合のキーワード ・イオン化傾向

「金属と陰イオンの電子を与える傾向。つまり水に溶けやすさ」

Na>Mg>Al>(H2+OH-)>Zn>S2->(Fe→Fe2+)>Ni>Pb>

H2>Cu>OH->I->(Fe2+

→Fe3+)>Ag>Br->H2O>Cl->Au

「陽イオン」

K>Ca>Na>Mg>Al>Zn>Fe>Ni>Sn>Pb>(H)>Cu>Hg>Ag>Pt>Au

「陰イオン」

NO3>SO4> (OH)> Cl> Br> I

ターフェルの式

水素の過電圧

|

|

高橋 亮人 著

2006年 3月25日発売

A5判 184ページ 価格 \2,415(本体 \2,300)

|

| ISBN978-4-7775-1208-9

C3042 \2300E |

「核変換」はすでに100%再現可能になっている!

|

常温核融合は、“夢のクリーン核エネルギー”の発見として、1989~1990年に科学界とマスコミを賑わせました。しかし、再現性の悪さなどから、1994年ごろには世の中から忘れられかけました。しかし、その後も、日本で約50人、世界でも300人が、アメリカ、ロシア、イタリア、中国などで研究を続け、ついに、2004年3月には、イギリス登録の正規学会「凝集系核科学国際学会」(ISCMNS)が発足し、研究者コミュニティーは正式の学会を持つことになりました。この間に、三菱重工の岩村らの「選択的 核変換」実験データの発表、過剰熱時の「ヘリウム」発生の明確な検出が、荒田、マックーブルなどによって報告されるなど、明確な実験データの集積が進みました。一方、理論モデルによる説明も、著者らの「正四面体凝縮によるクラスター核融合モデル」、ハーゲルシュタインやチュブ=チュブによる「コヒーレント核融合モデル」などの展開があり、既存の物理理論と矛盾しない新しい理論モデルの構築が見えてきました。また、起こっている物理現象のカテゴリーも、当初考えられた「低温」核融合とは異なる物理メカニズムであることが認識されるようになりました。

本書では、当分野の第一人者が、「常温核融合」とその発展系である「凝集系核科学」の最新の研究状況を報告するとともに、著者らの理論を詳しく解説します。

| |

| ■ 主な内容 ■

|

2-2 最近の研究のまとめ

| 2.2.1 |

金属重水素系での過剰熱とHe-4発生 |

2.2.2 |

「金属重水素系」での「核変換」 |

| 2.2.3 |

金属軽水素系での過剰熱・核変換 |

2.2.4 |

再現性と条件 |

| 2.2.5 |

秩序ある核反応の理論(強い相互作用) |

2.2.6 |

秩序ある「弱い相互作用」によるトリガー反応理論 |

| 2.2.7 |

その他の理論 |

2.2.8 |

基礎過程実験研究 |

| 3-1 分布型クリーン核エネルギー源 |

| 3-2 核変換・核分裂の消滅処理への応用性 |

| 4-1 「過剰熱」と「ヘリウム4(He-4)生成」 |

| 4-2 「核変換」セッション |

| 4-3 核物理的実験のセッション |

| 4-4 材料条件セッション |

| 参考文献 |

| 1 基礎理論 |

| 2 具体例:EQPET/TSCモデル |

| 参考文献 | | |

|

太陽光発電

日本の食糧・エネルギーは完全自給自足の方向に向けなければいけません。

そのために稲作(田畑)用地を太陽光発電などに使用してはならない、他の方法でもぜひ考えるべきでしょう太陽光発電容量はすごく少ないですよ。

孫氏や地方自治体、商社、政府はこのことに十分配慮してほしいものです。

また、カルタゴの悲劇が日本に降り掛からなくするためにも日本独自の開発をおこない、強い日本にしてほしいものです。

(今日の韓・中・露・欧米諸国の反応は、ローマ帝国時の仕打ちを想起させる。

マスコミの多くは日本人でありながら反日宣伝に明け暮れれている一部の政党・政治家も同じだ。

(カルタゴの滅亡)

また、

1995年1月17日 阪神大震災 (村山内閣・社会党連立、河野洋平外務大臣)

2011年(平成23年)3月11日 東日本大震災 (菅内閣・民主党)

巨大地震・大津波の大災害当時の首相は、振り返れば両災害とも反日的で日本のカルタゴの滅亡を促進させるような首相・政党であったのでは、

不思議なものだ 《悪い政治には》 天が罰を与えるのだろうか!。 )

|

● 超伝導ケーブルで電気の節約。、絶対零度-273℃で電気のブラックホール(多量の電気を保管)。、高分子(=C=C=C=)で軽い電線。

トリウム原発「トリウム熔融塩炉」 中国が独占意欲「トリウム原発」とは

米国はしたたかに“潜行”、日本の出遅れ感は大きい

小型トリウム溶融塩炉

http://www.youtube.com/embed/b-SlUW6w5zk

http://www.youtube.com/embed/a4WZuR0eiWQ

http://www.youtube.com/embed/dGatvG9WMz4

トリウム原発の方が安全だと言う話が圧倒的に多いんですが 圧倒的にお安くて御徳なのに、なぜ普及しないのかと言えば、

高価で核兵器の誘惑から金に糸目を付けずに買いたがる国が 多いウラン原発には、莫大な儲けが有るからなんです。

建設するにも危険ですから過度の安全装置や余計な機材を いやと言うほど取り付ける必要が有り、何兆円という膨大な ビジネスになります。

非常に残念ですが世の中は、全てお金が物を言うんですよね。 トリウム原発よりも更に安くて100%安全なマグネシウム発電と

言うのが有るんですが、これこそ人類を救う理想の技術なんですけど 開発資金が出ないんですよ・・・。 しかも、日本発の天才的発明ですよ。

何しろ、一回建設すれば太陽光をエネルギー源にして無限に 電気が作れる夢のような発電所ですからね。 「マグネシウムとレーザーを用いた再生可能エネルギーサイクル」

地震研究においても全く同様、東海地震・地震計測定にのみ莫大な資金が流れ、地震予知や他の震源測定には全く資金を流さないようにしている。これでは多くの日本人の生命を守ることすら出来ない。大きなpressure

groupの問題点でないでしょうか。

政府間パネル発表(IPCC)では2050年までに世界エネルギー消費の77%を太陽光、風力発電で供給可能であるとしている。再生可能エネルギー開発が追い風となる。更にバイオマス、地熱、水力発電、波力、潮力といった海洋エネルギーなどについて今後の成長可能性を技術と経済面から検討するとしている。。残念ながらこれでは、日本国や日本国民を守ることすら出来ないpressure

groupである原子力各種委員会、地震各種委員会の二の舞となるであろう。

|

|

|